健康教育

上期回顾:我们了解了肺功能检查的重要性,以及哪些人群应该来做检查。 呼吸健康 · 第一期丨你的肺,真的“够用”吗?——肺功能检查不容忽视! 你知道吗?肺功能检查并不只是简单“吹一口气”,它其实包含多个项目,就像一套“组合拳”,能全面评估你的呼吸系统状态。今天,我们就来逐一解读这些项目,看看它们到底在“查”什么。 一、肺功能检查有哪些项目? 肺功能检查是一系列检查的统称,主要包括以下四类: 1. 肺通气功能检查 这是最基础的检查,就像测试肺的“吞吐能力”。主要包括: ·静息通气量(VE):平静呼吸时,每分钟进出肺的气体总量。 ·用力肺活量(FVC):深吸气后,用最快、最大的力气呼出的气体总量。这是诊断慢阻肺(COPD)的关键指标。 ·最大通气量(MVV):单位时间内以最深最快的呼吸所能呼出的气体总量,反映肺的储备功能。 2. 肺容量检查 这项检查测量肺在不同状态下的“容积”,就像给肺的“房间”量面积。包括: ·肺活量(VC):最大吸气后能呼出的最大气量。 ·残气量(RV):最大呼气后残留在肺内的气量。残气量增高是肺气肿的表现。 ·肺总量(TLC):最大吸气后肺内所含的气体总量。 3. 肺换气功能检查(弥散功能) 这项检查评估氧气从肺泡进入血液的“效率”,就像测试肺的“换气扇”是否通畅。主要项目是: ·肺一氧化碳弥散量(DLCO):是评估肺间质性疾病(如“肺纤维化”)的重要指标。 4. 呼吸动力功能测定 评估呼吸的“力量”和“阻力”,包括: ·气道阻力(Raw):反映气道是否通畅,是诊断哮喘的参考之一。 ·呼吸肌力:评估呼吸肌肉的力量。 二、还有哪些“特别”的检查? 除了以上常规项目,医生有时还会根据病情需要,安排以下检查: ·支气管舒张试验:用于诊断哮喘。先测一次肺功能,然后吸入支气管扩张剂,15-20分钟后再测一次。如果通气功能显著改善,则支持哮喘的诊断。 ·支气管激发试验:用于诊断不典型的“隐匿性哮喘”。通过让患者吸入少量刺激物,观察气道是否会发生过度收缩反应。 ·呼出气一氧化氮(FeNO)检查:评估气道炎症水平,常用于哮喘的炎症监测。 图1 肺功能检测仪 图2 一次性细菌过滤器,一次性口含嘴 下期预告: 了解了这么多项目,是不是有点担心检查过程很复杂?其实不然!肺功能检查是一项无创、安全的检查,但需要您的充分配合。下一次,我们将为您详细讲解《做肺功能检查前,需要做哪些准备?如何配合医生一次成功?》,帮您轻松顺利完成检查! 图片来源于网络,如涉侵权请联系删除。

2025.1117

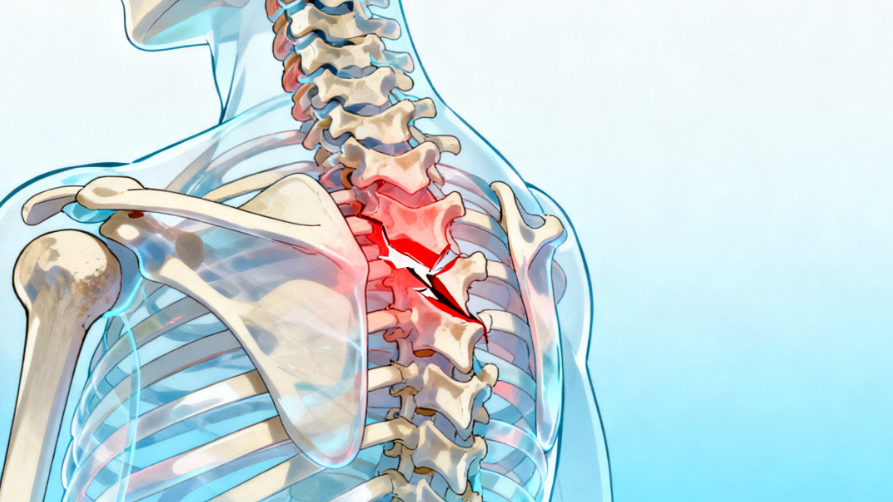

脊柱骨折的发生,往往并非偶然。了解其背后的危险因素,有助于我们更好地识别风险,及早预防。 脊柱骨折主要"偏爱"以下五类人群: 1.中老年人,尤其是绝经后女性 女性绝经后雌激素水平急剧下降,骨量会呈现"断崖式"流失,骨质疏松风险远高于男性。 2.骨质疏松患者 这是最直接、最主要的风险因素。骨骼质量下降,使其变得脆弱不堪。 3.长期服用糖皮质激素者 因哮喘、关节炎、肾病等需要长期服用"强的松"等药物的人群。这是最容易被忽视的一大风险!这类药物会严重影响钙质吸收,导致药物性骨质疏松。 4.患有某些慢性疾病者 如糖尿病、类风湿关节炎、甲状腺功能亢进等疾病,都会干扰正常的骨代谢过程。 5.有骨折家族史或既往发生过骨折的人 这提示您的骨骼质量可能天生就比较脆弱,需要格外关注。 如果您属于以上情况,建议采取以下行动: 1.将骨密度检测纳入年度体检必查项目 2.积极治疗和控制原发疾病 3.咨询医生评估当前用药方案对骨骼的影响 4.改变不良生活方式,开始注重骨骼健康 定期进行骨密度检查,是评估骨骼健康状况、及早发现风险的有效方式。建议高危人群每年检查一次,普通人群65岁后也应定期筛查。 下期预告:知道自己是高危人群怎么办?日常如何预防?下期为您带来《防患于未然——脊柱骨折的日常预防指南》,为您提供实用护脊方案。

2025.1112

11月7日进入立冬,这是二十四节气中的第十九个节气,也是冬季的起始。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着阳气开始闭藏,万物进入休养、收藏状态,养精蓄锐,为来年春天做准备。立冬后养生保健要警惕3类疾病,注意5个要点,有助大家健康过冬。

2025.1106

老年人多病共存需要多种药物治疗,以用药数目来定义多重用药可能是不恰当的。因此,我们建议将临床使用无适应症的药物称为多重用药。 临床上多重用药的主要原因: 1)共病患者多科就诊,多位医师开药而无用药协调者(药师、老年病医师及全科医师); 2)以往就诊医师开的对症药物未及时停药,一直应用至今; 3)患者自行购买非处方药,如非甾体抗炎药、通便药等; 4)处方瀑布(处方极联),由于药物不良反应(adverse drug reaction,ADR)的临床表现与疾病极其相似,极易误诊。一旦ADR被误为新的医疗问题而开具新药,新药又导致ADR再开新药,以致用药越来越多,如同瀑布一样启动一系列ADR。 多重用药的危险因素包括患者、医师、制度等方面。 1)就患者而言,高龄、低体重、≥6种慢性病、肌酐清除率(Ccr)<50ml/min、日常生活能力(ADL)受损、>9种药物、每日服药≥12剂、高危药物、有ADR史均为危险因素。 2)就医师而言,老年药理学知识缺乏、乐意开新药、不愿意停药均为危险因素。 3)从制度考虑,保健医疗提供者增加访问次数、药房数量增加、药物种类增加、药物市场快速增长均为危险因素。 多重用药常通过药物相互作用而引起ADR,老年人ADR表现各种各样,但较常见的表现如下: ①精神症状(抗胆碱能药、抗抑郁药、洋地黄、抗心律失常药等); ②低血压、头晕(降压药、抗精神病药、多巴胺受体激动剂等); ③急性肾衰竭(非甾体抗炎药、造影剂等); ④跌倒(苯二氮草类、降压药、抗精神病药等); ⑤便秘(阿片类、抗胆碱能药物、抗抑郁药等); ⑥尿失禁、尿潴留(三环抗抑郁药、抗帕金森病药物、袢利尿剂等); ⑦耳毒性(氨基糖苷类抗生素、多粘菌素等)。 ADR已构成大多数老年综合征的三大原因之一,最终导致老年人发病率和病死率增加,主要有以下几个方面。 1)药物-药物相互作用 研究表明,同时使用2种药物的相互作用概率为6%,同时使用5种药物可达50%,同时使用8种药物的相互作用概率为100%。虽然药物-药物相互作用并非都引起ADR,但这种潜在的风险无疑是增加的。 2)药物-药物相互作用可发生于体内所有过程。例如,硫糖铝使环丙沙星吸收减少,抗感染作用降低;呋塞米使华法林从蛋白结合型变为游离型,抗凝作用增强;沙丁胺醇与B受体阻滞剂联用,可使前者扩张支气管作用下降;阿司匹林与华法林合用,易导致消化道出血。 药物是一把“双刃剑”,合理用药在保障人类健康方面发挥不可替代的作用,而多重用药则会带来一系列不良后果。 ①资源浪费:老年人使用一些不必要药物不仅导致资源浪费,而且还会启动处方瀑布引起一系列ADR,造成更大浪费; ②依从性下降:由于用药种类多、用量用法不同及其自身原因,导致50%~70%老年人不按医嘱用药,表现为漏服、错服或重服,最终治疗无效和发生ADR。因此,减少用药种类和简化方案是提高患者依从性的重要措施; ③发病率/死亡率增加;多重用药通过药物相互作用而引起ADR,这不仅使老年人发病率增加,现已成为老年人住院的第三大原因;而且使老年人死亡率增加,药源性死亡占住院死亡的11%~20%,老年人占药源性死亡的51%。

2025.1106

第一期:你的肺,真的“够用”吗?——肺功能检查不容忽视! 引言: “量血压”已成为很多人日常健康监测的一部分,但你是否知道,肺功能的检查同样重要?6月27日是世界肺功能日,美国胸科协会主席曾公开呼吁:“公众要像量血压一样检查肺功能”。钟南山院士也提出倡议:建议将肺功能检查列为40岁以上人群的常规体检项目。 你上一次关注自己的呼吸是什么时候? 一、什么是肺功能检查? 肺功能检查,顾名思义,就是通过对我们吸进和呼出的气体进行收集与分析,评估肺部通气、换气功能的一系列检查。它不像抽血或影像检查那样“直接”,却是评估呼吸系统健康状况的重要工具。 通过测量气体的容量、流速、压力等参数,医生可以客观地了解你肺部的“工作状态”,判断是否存在“隐性”的呼吸系统疾病。 二、为什么肺功能检查值得你重视? 很多呼吸道疾病在早期并没有明显症状,等到出现气促、咳嗽、咳痰时,肺功能可能已经明显受损。而肺功能检查能帮助实现: 早期发现隐匿性疾病(如慢阻肺、哮喘); 评估健康状况,尤其是长期吸烟、接触油烟或粉尘的人群; 指导慢性呼吸疾病的管理,如调整用药、评估疗效; 术前评估,预测手术及麻醉风险; 职业健康鉴定,判断是否因工作环境导致肺功能下降。 可以说,一次肺功能检查,就是对呼吸系统的一次“全面摸底”。 三、哪些人应该来做肺功能检查? 如果你属于以下任何一类人群,建议尽早安排一次肺功能检查: 年满40岁,尤其是有吸烟史(包括被动吸烟)、长期接触油烟或生物燃料; 已有慢性呼吸道疾病,如慢阻肺、哮喘、支气管扩张等; 经常咳嗽、气短、咳痰,原因不明; 工作环境中粉尘、烟雾较多; 准备做外科手术,尤其是胸部或上腹部手术; 家族中有哮喘或其他遗传性肺疾病患者。 四、肺功能检查安全吗? 很多人担心:“吹气检查会不会交叉感染?”“会不会很难受?” 请放心,肺功能检查是无创、安全、便捷的。检查中使用一次性口含嘴和细菌过滤器,房间具备独立新风系统并每日消毒,能有效避免交叉感染。 你只需要按照医护人员的指导,配合完成几个呼吸动作,整个过程通常十分钟左右即可完成。 少数人可能会在检查后暂时感到气短或头晕,休息片刻即可缓解。极少数肺大泡患者存在气胸风险,但医生会在检查前进行评估,确保安全。 图1 肺功能检测仪 图2 一次性细菌过滤器,一次性口含嘴 下期预告: 你是否好奇——肺功能检查具体有哪些项目?“肺活量”只是其中最基本的一项,还有弥散功能、气道阻力、支气管激发试验等等这些听起来专业又陌生的项目,它们到底有什么用?哪些人需要做?…… 下一篇我们将详细解读《肺功能检查项目指南》,教你看懂检查单背后的健康信号。敬请期待!

2025.1106