健康教育

骨钙素(BoneGlaProtein,BGP)是一种由49个氨基酸组成的蛋白质,属于非胶原酸性糖蛋白,是一种维生素K依赖性钙结合蛋白。主要由成骨细胞和成牙质细胞合成,也可由增生的软骨细胞合成。骨钙素在骨形成过程中的重要性使其成为临床上评估骨代谢及骨健康的重要生物标志物。 1.预期用途 本试剂盒用于体外定量检测人体样本(血清、血浆和全血)中骨钙素(BGP)临床上主要用于各种骨质疏松及骨损伤后骨质合成早期的评价。 2.检测方法及注意事项 1)检测方法:骨钙素在临床上主要是通过放射免疫法,ELISA和化学发光免疫法,我们采用的是量子点免疫荧光法检测骨钙素。 2)检测原理:采用双抗体夹心法测定BGP的含量。一株用量子点标记的BGP抗体1预先喷到量子垫上,另一株BGP抗体2包被到硝酸纤维素膜上制成固相抗体即检测线,再在硝酸纤维素膜的上端固定上羊抗鼠lgG作为质控线,当样品垫上加入含有BGP的待测样本,样本流经量子垫和硝酸纤维素膜后即形成固相抗体-抗原标记抗体的复合物,点样后通过分析仪读取信号值,根据SD卡内的标准曲线即可算出样本中BGP的含量。 3)注意事项:采血前一天清淡饮食,晚上八点以后,开始禁食,以免影响检验结果采血时放松心情,避免因恐惧造成血管收缩,增加采血困难。 3.临床意义 骨钙素水平的检测有助于监测骨发育及骨代谢,其含量通常与年龄呈负相关,儿童时期的水平最高,随着年龄的增长而逐渐降低。 病理性增高:骨钙素水平的异常增高常见于原发性甲状旁腺功能亢进症、更年期综合征、巢功能早衰畸形性骨炎、骨转移癌、骨外伤、骨软化病等疾病。 病理性降低:骨钙素水平的降低则可能与肝病、风湿性关节炎、糖尿病等病理状态相关。 4.结论 骨钙素是评价骨代谢的重要指标,在调节骨代谢中起重要作用。广泛应用于骨质疏松,代谢性疾病,儿童生长发育,肿瘤等领域,临床中应结合病人自身情况及其他检查指标结果进行综合判断。

2025.0328

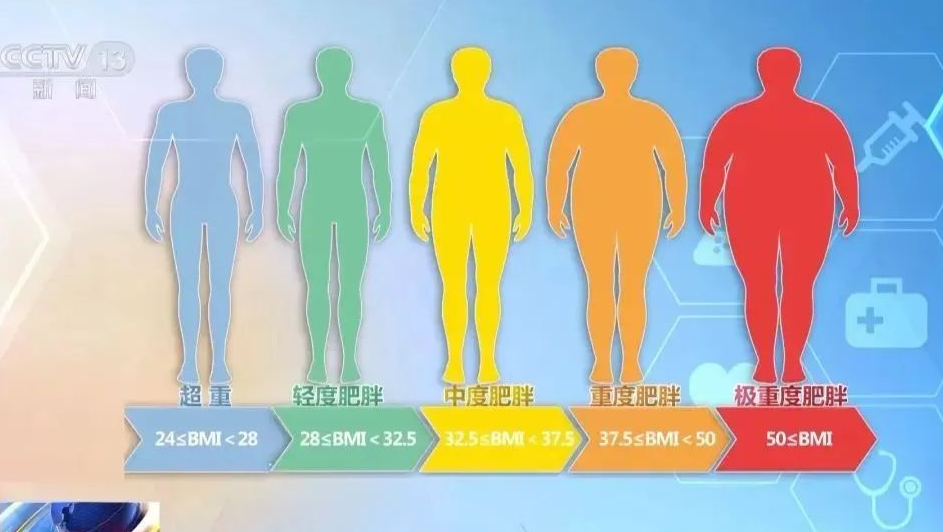

近日,“体重管理”成为社会热议的话题。国家卫健委雷海潮主任在民生主题记者会上发声,提出了实施“体重管理年”3年行动的计划,旨在普及健康生活方式,增强慢性病防治意识。这一消息引发了广泛关注,大家纷纷意识到“国家喊你减肥”不仅仅是口号,而是对国民健康的重要倡议。 根据相关研究预测,如果不采取有效措施,到2030年我国成人的超重肥胖率将达到惊人的70.5%。这并不是在要求每个人都去追求“瘦”,而是希望大家都能拥抱更加健康的生活方式。 在追求健康生活的过程中,减重、减肥和减脂这三个词常常被混淆。了解它们之间的差别,对于制定科学合理的健康管理方案至关重要。接下来,我们将详细解析这三者的不同之处。 减重:关注总体重量的变化 减重是指身体总体重量的减少,这包括水分、废物、脂肪和肌肉等成分的重量。当体重下降时,无论是因为哪一种成分的减少,都可以称之为减重。例如,小明在一次剧烈运动后大量出汗,体重从70公斤降到了68公斤。但这并不代表他的身体脂肪减少了,因为体重的下降主要是水分的流失。等到他补充水分后,体重又会迅速反弹。这种情况就是典型的减重例子,主要是因为水分的流失,而非脂肪减少。 减肥:综合体重管理的过程 减肥通常指通过运动、节制饮食等多种方式使体重降低。这一过程可能涉及减少体内的多余水分、蛋白质等,目的在于减轻体重。例如,小张通过一段时间的节食和运动,使体重从80公斤降至75公斤。在这个过程中,他不仅减少了脂肪,可能还因节食导致部分肌肉流失,同时身体水分也有所减少。减肥的过程较为复杂,体重的整体下降不仅仅是脂肪的减少,还包括其他成分的变化。 减脂:聚焦健康体脂率 减脂则更侧重于减少身体脂肪的含量,而不单纯关注全身体重的下降。它注重降低体脂率,改善特定部位的脂肪积累。单纯追求体重下降有可能导致肌肉流失及代谢率降低,进而引发健康问题。而专注于减脂不仅能塑造更好的体型,还能提升整体健康水平。在减肥的过程中,应该更注重减脂,而非单纯的减重,关注身体围度和体脂率的变化,以实现长期的健康目标。 实例解析:减重与减脂的区别 假设你在两周内通过严格控制饮食和大量运动减少了4公斤体重。这一体重的下降可能主要来自水分和肌肉的流失,而不是脂肪的减少。相反,如果你合理控制饮食,减少高热量、高脂肪和高糖分食物的摄入,同时结合有氧运动(如跑步),在一个月内减少3公斤体重,这其中大部分是脂肪,体脂率也发生了明显的变化,甚至肌肉含量有所增加,身材变得更加紧实有型。这种健康的减重方式更可持续,也更符合健康管理的目标。 减重、减肥与减脂各有其独特的定义和侧重点。在追求健康的道路上,我们不应仅仅关注体重数字的变化,而应更加关注身体成分的改善和整体健康水平的提升。选择科学合理的方法,才能在追求美好身材的同时收获健康的生活方式。让我们共同努力,迎接健康的未来! ♦营养门诊开诊 北京大望路急诊抢救医院(原北京朝阳急诊抢救中心)营养门诊3月26日正式开诊,为了帮助超重/肥胖人群建立合理减重目标,养成良好生活习惯,适当减轻体重及体脂肪,营养科特推出体重管理项目,院内报名前5名减重管理免费,欢迎积极报名参加。咨询预约电话:5929-2351。 体成分是身体组成成分的简称,通俗来讲就是身体有多少脂肪,多少肌肉等物质。了解体成分对评价个体身体机能,界定肥胖有重要作用。营养科拥有目前最先进的inbody770人体成分分析仪,可以帮助您更好的了解自己。 营养科医生通过专业解读体成分分析,设定个性化、私人定制的营养减重方案,根据自己的口味选择一日三餐,灵活易坚持。专业营养师辅助调整饮食结构,实时答疑,全程陪伴,您还可以和志同道合的朋友们一起交流、一起打卡,开心甩肉!同时配合长期的跟踪随访管理。

2025.0323

什么是磁共振? 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是利用氢原子核在磁场内共振所产生信号经重建成像的一种成像技术,可获得组织和器官的解剖结构和病变信息,是一种无损伤体外探测技术,是当今医疗诊断的重要手段。 磁共振成像需要一个稳定的、均匀的空间磁场环境,这个空间磁场我们用静磁场B0来表示,其磁场强度大小简称场强(field strength),场强的单位是特斯拉,英文名为Tesla,简称T,例如3.0T是指这台机器能提供的稳定的磁场强度为3.0特斯拉,即3.0T,如果是1.5T,那就是1.5特斯拉。 1.5T和3.0T的区别 医学影像科 北京大望路急诊抢救医院(原北京朝阳急诊抢救中心)医学影像科分设于南、北两个院区,集X线、CT、骨密度仪、磁共振成像为一体的综合性科室,拥有全自动固定DR三台,移动DR三台,64排CT一台,16排CT两台,40排CT一台。1.5T、3.0T核磁各一台。骨密度仪一台。可以满足各种临床诊治需求,开展神经系统、头颈部、呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿生殖系统、骨骼肌肉系统等全身各系统综合性影像检查和诊断。科室人员经验丰富,梯队合理,现专业技术人员30名,其中高级职称4人。 01科室特色 全脊柱、双下肢拼接成像技术,能够很好的显示脊柱整体的曲度、侧弯程度及下肢力线评估,为矫形及脊柱侧弯后突畸形提供良好的治疗参考及疗效评估。 CT能完成冠状动脉CTA成像、小剂量肺动脉CTA成像及其他全身各部位平扫、增强及各部位血管CTA成像,为全身血管性病变提供无创的检查,为临床提供可靠的影像诊断依据。 MRI检查除能完成全身各部位平扫、增强及动态增强外,还能完成弥散张量成像、脑灌注成像、磁敏感加权成像、磁共振波谱成像、高分辨率血管壁成像、胰胆管水成像、泌尿系水成像及臂丛神经成像等,为临床提供更多的影像学诊断依据,更好的服务于患者。 骨密度仪能准确评价人体骨骼健康状况,是骨质疏松早期诊断、疾病监测或疗效评价的常用方法,为骨质疏松的诊断和治疗提供可靠的评估依据。 科室开展了“胸痛三联征”的联合检查,为临床胸痛的病人快速、简便的提供诊断依据。开展下肢静脉与肺动脉联合扫描,为栓子的寻找,提供直接的证据。下肢动脉与下肢静脉联合检查,一次检查,完成了动脉、静脉显影,减少了造影剂用量,方便了临床和患者。 02检查项目 全身各部位CT血管成像(冠状动脉CTA、肺动脉CTA、胸腹主动脉CTA、头颈动脉CTA、下肢动静脉成像等) CT各部位平扫及增强扫描 CT支气管树重建 CT立体三维(3D)重建成像技术 CT早期肺癌筛查技术 CT定位下穿刺活检技术 CT引导下的射频消融 MRI各部位平扫及增强扫描 MRI血管成像 MRI功能成像 MRI水成像 MRI弥散成像 MRI灌注成像 MRI扩散张量成像 MRI磁敏感加权成像 MRI波谱成像 核磁高分辨率血管壁成像 心脏核磁增强成像

2025.0322

2025年3月24日是第30个“世界防治结核病日”,我国今年“世界防治结核病日”宣传主题是“全面行动 全力投入 全民参与终结结核”。 •什么是肺结核? 肺结核是由结核杆菌侵入人体后引起的一种具有传染性的慢性消耗性疾病,是严重危害人们身体健康的重大传染病之一。 •肺结核有哪些症状? 肺结核最常见的症状就是咳嗽、咳痰,如果这些症状持续两周以上,就应该高度怀疑得了肺结核。此外肺结核还会伴有痰中带血、低烧、夜间盗汗、午后发热、胸痛、疲乏无力、体重减轻、呼吸困难等症状。若出现以上症状应及时就医。 •肺结核是怎么传播的? 肺结核是呼吸道传染病,患者通过咳嗽、打喷嚏喷出带有结核分枝杆菌的飞沫,健康人吸入后可引起感染,当身体抵抗力下降时,可发展为肺结核病人。 •如何治疗肺结核? 早期:早诊断、早治疗 联合:联合二种或两种以上的化学药物治疗 适量:适当的药物剂量 规律:在专业医生指导下规律用药 全程:完成全疗程,肺结核治疗全程为6-8个月,耐药肺结核治疗全程为18-24个月。按医生要求规范治疗,绝大多数肺结核病人都可以治愈。肺结核病人如果不规范治疗,容易产生耐药肺结核。病人一旦耐药,治愈率低,治疗费用高,社会危害大。 •哪些人容易患肺结核 肺结核密切接触者 儿童和学生 糖尿病患者 HIVI / AIDS者 65岁以上老年人及由于各种原因免疫力低下者 医疗卫生人员 •如果怀疑自己得了肺结核怎么办? 如果出现咳嗽咳痰超过2周,怀疑自己得了肺结核,应该尽早到结核病定点医院就诊。如果确诊了肺结核,应该主动向学校和老师进行报告,并接受治疗。如果符合休学条件,应该遵医嘱休学治疗。待传染性消失后,凭结核病防治机构的诊断证明可以复学。 肺结核可防可治,得了肺结核不用怕,要按医生的要求规范治疗,绝大多数肺结核患者都可以治愈,自己恢复健康,同时保护家人。 •如何预防肺结核? 1.及时就医 咳嗽、咳痰2周以上,应怀疑得了肺结核,要及时就诊。 2、患者隔离 (1)肺结核患者咳嗽、打喷嚏时,应避让他人、遮掩口鼻。 (2)吐痰时将痰液吐在有消毒液的带盖的痰盂里,不方便时可将痰吐在消毒湿纸巾或密封痰袋里。 (3)尽量不去人群密集的公共场所,如必须去,应当佩戴口罩。 (4)居家治疗的肺结核患者,应尽量与他人分室居住,保持居室通风,佩戴口罩,避免家人被感染。 3、提高免疫 加强营养,注意休息,提高人体抵抗力,有助于预防感染结核。 4、接种疫苗 新生儿接种卡介苗可预防儿童重症结核和结核性脑膜炎。

2025.0320

走路不小心扭到脚,本以为只是普通扭伤,休息几天就好,可没想到疼痛难忍,去医院一检查,竟是踝关节骨折!相信很多人都有过类似的经历,面对这样的状况,内心满是焦虑与无助。别担心,今天就来给大家详细讲讲踝关节骨折手术相关知识,助你战胜伤痛,重新拥抱健康生活。 健康知识 踝关节是我们身体的重要负重关节,每天支撑着全身的重量,在行走、跑步、跳跃等活动中发挥关键作用。一旦发生骨折,其稳定性和正常功能就会受到严重影响。踝关节骨折的原因多种多样,运动时的意外碰撞、道路不平导致的摔倒、高处坠落等都可能引发。骨折类型也较为复杂,像内翻、外翻、旋转等不同外力作用,会造成不同类型的骨折,例如内踝骨折、外踝骨折、双踝骨折以及更为严重的三踝骨折。 那什么时候需要进行手术治疗呢?一般来说,如果骨折部位移位明显,通过保守治疗无法使骨折端良好复位,或者骨折导致踝关节稳定性严重受损,就需要考虑手术。手术的目的在于精准复位骨折部位,使用钢板、螺钉等固定材料将骨折块牢牢固定,为骨折愈合创造良好条件,帮助恢复踝关节的正常结构和功能。 很多患者对手术过程充满恐惧,其实手术并没有想象中那么可怕。 01手术前 手术前,医生会根据患者的具体情况,制定个性化的手术方案,并选择合适的麻醉方式,让患者在手术过程中不会感到疼痛。 02手术时 手术时,医生会在踝关节周围切开一个小口,将骨折部位暴露出来,然后小心翼翼地将骨折块复位,再用固定材料进行固定。整个手术过程,医生都会凭借丰富的经验和精湛的技术,确保每一个步骤都准确无误。 03手术后 手术成功只是康复的第一步,术后的护理和康复训练同样重要。术后要注意伤口的清洁和护理,按照医生的嘱咐定期换药,防止感染。在康复训练方面,早期可以进行一些简单的肌肉收缩和脚趾活动,促进血液循环,预防肌肉萎缩。随着伤口的愈合和骨折的稳定,逐渐增加康复训练的强度和难度,进行踝关节的屈伸、旋转等活动,帮助恢复踝关节的功能。康复训练是一个循序渐进的过程,需要患者保持耐心和信心,积极配合医生的指导。 当然,任何手术都存在一定风险,踝关节骨折手术也不例外。比如可能出现感染、神经损伤、血管损伤等并发症,但这些风险发生的概率相对较低,而且医生在手术前会做好充分的准备工作,制定完善的应对措施,最大程度降低风险。 踝关节骨折虽然会给我们的生活带来诸多不便,但只要我们正确认识,积极配合治疗,通过手术和科学的康复训练,一定能够战胜伤痛,重新恢复正常的生活。希望今天的科普内容能让大家对踝关节骨折手术有更深入的了解,在面对这种情况时不再迷茫和恐惧。如果您身边有人正遭受踝关节骨折的困扰,不妨把这篇文章分享给他们,让更多的人受益。

2025.0307