健康教育

高血压是流行广泛的一种心脑血管疾病,大约每十个人中就有3名高血压患者; 同时,高血压也是脑卒中、心肌梗死等严重心脑血管疾病的重要危险因素。高盐饮食、吸烟、缺乏运动、过量饮酒等多种因素均可以导致高血压的发生和发展,超重和肥胖是其中重要的一个。 5月14日是世界高血压日, 我们一起说说体重与血压。 1.复习一下 超重或肥胖的判读标准是什么 衡量胖瘦程度常用的指标包括体质指数(BMI)和腰围(WC)。 BMI=体重(kg)/身高(m)2 体质指数反映身体整体的肥胖程度; 腰围反映腹部的肥胖程度,脂肪在腹部蓄积过多称为中心型肥胖,可根据腰围直接判定。 中国成年人(18岁及以上)体重判定标准 根据腰围(厘米,cm)对成年人中心型肥胖分类 2.了解一下 超重和肥胖如何影响血压变化 超重/肥胖以及中心型肥胖都会增加高血压的发生风险。若身体处于超重或肥胖的状态,身体活动时就需要更多的能量,心脏就需要为全身输送更多的血液。体重越高,心输出量就越大,血压也就越高。 研究显示: ● 体质指数每增加5kg/m2,发生高血压的风险增加49%。 ● BMI≥24kg/m2人群的高血压患病率是BMI在24kg/m2以下人群的2.5倍, ● BMI≥28kg/m2人群的高血压患病率是BMI在24kg/m2以下人群的3.3倍。 对于超重或肥胖的中老年人,体重每增加10%,收缩压增加4.94mmHg,舒张压增加2.50mmHg。 对于中心型肥胖前期及中心型肥胖人群,高血压患病率是腰围正常者的2.3倍。 反过来,通过减重将体重管理在健康范围,有助于正常血压水平的维持。研究表明,经减重治疗,可有效降低血压水平,并降低心血管事件发生风险。 3.学习一下 如何通过保持健康体重、助力获得理想血压 所有高血压患者均应积极控制体重。超重或肥胖的高血压患者,建议通过改善生活方式来控制体重,以降低血压和心血管事件的风险。 体重管理最重要的两条措施是合理膳食和适量运动,在高血压患者同样如此。 高血压患者日常饮食应在种类多样且平衡的基础上控制总能量摄入。能量摄入过多容易导致超重和肥胖。每日能量摄入总量应根据自身需要和体重管理目标进行控制或减少。 多吃富含膳食纤维的蔬果,深色蔬菜要占总蔬菜量的一半以上;适量摄入谷薯类,适当补充蛋白质,选择奶类、鱼类、大豆及其制品作为蛋白质来源;限制添加糖、高油高盐食物的摄入量。 高血压患者在医生的评估和指导下,可以进行科学、适量的运动。 运动不仅可以增加能量消耗,控制体重过度增长,还能改善血压水平。对于血压控制良好的高血压患者,推荐以有氧运动为主、抗阻运动为辅的混合训练,也建议同时结合呼吸训练与柔韧性和拉伸训练。 坚持规律的运动习惯,保持充足身体活动,减少久坐时间。建议高血压患者在日常活动外,进行每周4~7天、每天累计30~60分钟的中等强度身体活动。 同时,为保证运动安全,高血压患者进行运动应适度量力,循序渐进,避免突然大幅度增加运动强度、时间、频率或类型。对于血压没有得到控制的高血压患者,在血压得到控制前,不推荐进行高强度运动。 [1]沈丽丽,沈毅.体重指数及腰围与高血压关系的分层Logistic回归分析[J]. 浙江预防医学,2014(5):449-453. [2]《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》(试行版) [3]《体重管理指导原则(2024)》 [4]《中国高血压防治指南(2024)》 [5]史轶繁等.肥胖症临床诊治手册.上海科学技术出版社;2001年

2025.0516

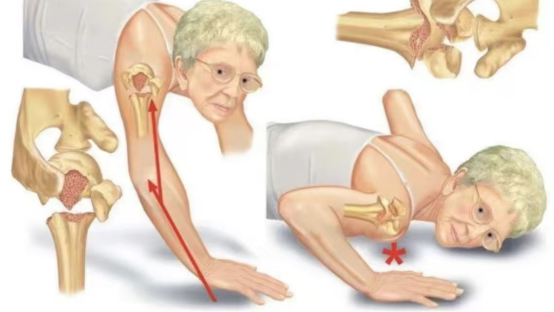

亲爱的朋友们,今天我们要聊一个常被忽视,却可能对老人健康产生重大影响的“隐形杀手”——老年肱骨近端骨折。 01 一、肱骨近端骨折是什么? 想象一下,您的父母或祖父母平时身体还算硬朗,能自己买菜、做饭、遛弯。然而,有一天,他们可能因为一不小心摔倒,肩膀开始剧痛,连抬胳膊都变得困难。这时,千万不要掉以轻心,因为很有可能老人已经遭遇了肱骨近端骨折。 肱骨近端位于肩膀部位,虽然看似不起眼,却是肩膀活动的重要支撑。随着老年人年龄的增长,骨骼中的钙质逐渐流失,骨骼变得疏松脆弱,仿佛年久失修的老房子,稍一碰撞就可能“倒塌”。例如,摔倒时用手撑地或肩膀直接着地,都可能导致肱骨近端骨折。 02 二、骨折的症状 骨折后,症状明显,最直接的就是剧烈的疼痛。这种疼痛会让老人连睡觉、翻身都变得困难,稍微动一下或轻轻按压,疼痛就像被点燃的鞭炮,剧烈加剧。肩膀周围也可能肿起,日常活动受到极大限制,穿衣、梳头等简单动作也变得困难。 03 三、治疗方法 面对这一问题,治疗方法主要分为两种: 保守治疗:对于骨折移位不明显,或身体状况不佳无法承受手术的老人,医生通常采用保守治疗。就像给受伤的胳膊“打上石膏绷带”,用吊带固定住患肢,让骨折部位慢慢愈合。在此期间,家人需要密切关注患肢的血液循环,适时调整老人的姿势,以避免压疮。此外,在医生的指导下,进行简单的康复锻炼,比如握拳、伸展手指,以保持胳膊的“活力”。 手术治疗:对于骨折移位明显或关节面破坏严重的老人,手术治疗则成为“救星”。医生会根据具体情况选择不同的手术方式,帮助老人恢复正常的肩膀功能。手术后的康复训练至关重要,老人需要在专业康复师的指导下,循序渐进地进行锻炼,以确保肩膀功能的彻底恢复。 04 四、如何预防骨折? 既然老年肱骨近端骨折如此麻烦,我们就需要采取措施进行预防: 保持环境安全:家里的地面要保持干燥整洁,避免小物件成为老人跌倒的“绊脚石”。在卫生间、楼梯等易滑倒的地方,安装牢固的扶手,增加老人的“安全感”。 选择合适的鞋子:为老人选择一双防滑的好鞋,确保行走安全。 增加阳光照射:鼓励老人多晒太阳,以促进维生素D合成,增强钙的吸收。 营养饮食:在饮食上,多提供牛奶、豆制品、鱼虾等富含钙和蛋白质的食物,为骨骼补充“营养弹药”。 增强体力:利用空闲时间陪老人散步、打太极拳等,增强肌肉力量,提高身体的平衡能力,从而降低跌倒风险。

2025.0511

4月20日,我们即将迎来春季的最后一个节气——谷雨。谷雨后空气湿度逐渐加大,会让人体产生不适反应。从中医养生的角度来说,湿邪容易侵入人体为患,造成脘腹胀满、胃口不佳、身体困重不爽、关节疼痛等情况。所以谷雨养生要注意祛湿,以下推荐三款适合此时节的养生美食。

2025.0418

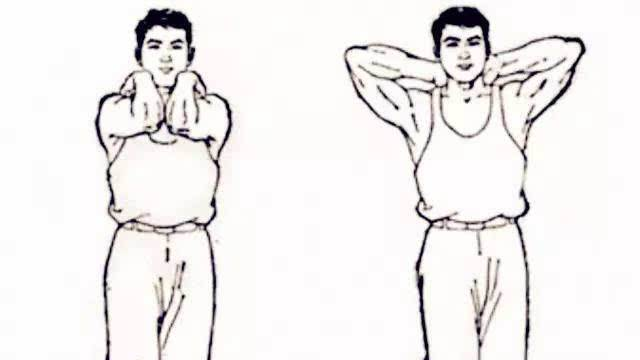

肩关节周围炎简称肩周炎,俗称凝肩、五十肩。以肩部逐渐产生疼痛,夜间为甚,逐渐加重,好发年龄在50岁左右,女性发病率略高于男性,多见于体力劳动者。如得不到有效的治疗,可能严重影响肩关节的功能活动。肩关节周围可有广泛性压痛,并向颈部及肘部放射,还可出现不同程度的三角肌萎缩。 01肩周炎的临床表现 一、疼痛期(持续2-9个月) 以疼痛表现为主逐渐加剧或钝痛,或刀割样痛,且呈持续性,压痛点多在肱二头肌长头肌腱沟处、肩峰下滑囊、喙突、冈上肌附着点等处,气候变化或劳累后常使疼痛加重即使在暑天,肩部也不敢吹风,可累及肩关节、上臂、肘,活动时加剧。 二、僵硬期(持续4-12个月) 以关节僵硬为主以外展、上举、内旋外旋更为明显,即使忍痛或用另一手帮助也无法达到完全的活动范围。 三、恢复期(持续5-26个月) 疼痛和僵硬均逐渐恢复。可发生三角肌、冈上肌等肩周围肌肉废用性肌萎缩,出现肩峰突起,上举不便,后伸不能等典型症状,此时疼痛症状反而减轻。 02目前主流的治疗策略与方案 目前,对肩关节周围炎主要是保守治疗控制或减弱疼痛强度,帮助恢复肩关节活动功能。口服消炎镇痛药,物理治疗,痛点局部封闭,按摩推拿、自我按摩等综合疗法。同时进行关节功能练习,包括主动与被动外展、旋转、伸屈及环转运动。当肩痛明显减轻而关节仍然僵硬时,可在全麻下手法松解,以恢复关节活动范围。 03肩周炎居家康复训练方法 (1)摆动划圆运动 站立位,身体前屈,上肢自然下垂,尽量放松肩关节周围的肌肉和韧带,然后做前后摆动练习,幅度可逐渐加大,10-20个/次。休息后也可再做持阻力物下垂摆动练习,以不产生疼痛或不诱发肌肉痉挛为宜。然后再继续回旋画圈运动, 做由里向外或由外向里的画圈运动,用臂的甩动带动肩关节活动。幅度由小到大,10-20个/次,重复5-10次。 (2)内外旋动作 立位,肩外展90度,屈肘90度,端掌,掌心向上,保持肘尖不动,前臂自然向上下摆动,做到肩关节内旋与外旋动作,做到最大角度以不产生疼痛为宜。幅度由小到大,10-20个/次,重复5-10次。 (3)抬臂前屈动作 立位,用健侧手扶住患侧手腕,健侧手臂用力向上抬举过头顶,保持中立位。刚开始若有困难可适当屈肘。10-20个/次,重复5-10次。 (4)前屈外展动作 立位,将双手置于头颈后方(肩关节前屈),起始位置是肘关节竖起,肘部逐渐外展至贴近床面(前屈外展)。10-20个/次,重复5-10次。 (5)滑轮动作 立位或坐位,在家中自制一个如图所示的简单滑轮装置,背后最好有墙壁支撑。起始位置为健侧举起,患侧放松,健侧用力,牵拉患侧臂上抬。10-20个/次,重复5-10次。 (6)爬墙动作 正身双手爬墙患者面向墙壁站立,双手上抬,扶于墙上,用双侧的手指沿墙缓缓向上爬动,使双侧上肢尽量高举,达到最大限度时,在墙上作一记号,然后再徐徐向下返回原处。反复进行,逐渐增加高度10-20个/次,重复5-10次。 侧身单手爬墙患者侧向墙壁站立,用患侧的手指沿墙缓缓向上爬动,使上肢尽量高举,到最大限度,在墙上作一记号,然后再徐徐向下回原处,反复进行,逐渐增加高度。10-20个/次,重复5-10次。 (7)摸背动作 直立,双手置于身后,健侧手抓住患侧腕部,轻轻上抬,可以用毛巾辅助,循序渐进。10-20个/次,重复5-10次。 强调:此为难度最大的动作,初期不要勉强。

2025.0418

现代生活节奏越来越快,打工人的续命神器—咖啡,深得大家的喜爱。享用咖啡的过程可以提神醒脑,促进消化,抗氧化,利尿,燃烧脂肪,但如果你正在服用某些药物就应该提高警惕了,“它”可能与你的咖啡会产生一定的反应哟,以下是药师进行的总结: 01 抗生素类 喹诺酮类(如环丙沙星、左氧氟沙星,莫西沙星)抑制肝脏代谢咖啡因的酶,导致咖啡因蓄积,可能引发头痛、心悸、失眠。 大环内酯类(如红霉素):延缓咖啡因代谢,增加恶心、焦虑等副作用风险。 02中枢神经系统药 镇静安眠药(如地西泮、艾司唑仑): 咖啡因拮抗其镇静作用,降低药效。 抗抑郁药(如氟西汀): 咖啡因可能加重焦虑或引发高血压。 03支气管扩张剂(茶碱) 咖啡因与茶碱结构相似,合用会增强毒性,导致心律失常或震颤。 04甲状腺药物(左甲状腺素钠) 咖啡中的鞣酸可能减少药物吸收,降低疗效。建议服药后至少间隔30分钟再饮用咖啡。 05抗骨质疏松药(碳酸钙D3片,阿仑膦酸钠) 需空腹服用,咖啡可能干扰吸收。服药后至少等待30分钟再进食或喝咖啡。

2025.0417